アスベスト対策工事

建物を解体するときにアスベストが付着または建築材料の一部として使われている場合があります。(鉄骨の建物に多い)

このような場合、解体する前に大気汚染防止に基づくアスベスト対策工事をしなければなりません。

このような場合でも当社は万全の体制をもっておりますので、安心してお任せください。

石綿(アスベスト)とは?

石綿(アスベスト)とは、せきめん・アスベストとも呼ばれており、細長い形の天然鉱物繊維で、6種類あります。

そのうち建築材料として使用されてきたのが、蛇紋石系のクリソタル、角閃石系のアモサイト・クロシドライトの3種類です。

高い抗張力・密着性(親和性)・不燃性・耐久性・耐候性などと優れた特性を持ち、また経済性にも富んでおり、約8割が建築材料に使用されてきました。

アスベストによる健康障害の懸念は?

建築物の老朽化による解体工事の増加で、その石綿を切ったり削ったりすると、目に見えない石綿粉じんとなり空気中を長時間浮遊します。これを吸い込んでしまうと、各種の健康障害の危険性が高まります。

アスベストがおこす健康障害には、主に5種類があると言われています。

アスベスト(石綿)肺/アスベスト(石綿)肺がん/胸膜肥厚斑/悪性中皮腫(胸膜・腹膜・心膜・精巣しょう膜)/良性石綿胸水(胸膜炎)および ぴまん性胸膜肥厚

ビルなどの建築物の解体工事は大丈夫?

発がん性の高い青石綿と茶石綿の使用は1995年に禁止されましたが、それまで建てられた多くの建築物には吸音・耐火を目的としてアスベストが多用されています。

近年、それらの建物の劣化・損傷により、石綿粉じんとして浮遊することが心配されています。

アスベストを吹きつけ処理が行われているか所有される建物を調査し、行われていた場合は早急の対応が必要かと思われます。

また、解体する建物の延べ床面積が500m2以上で、アスベストを吹き付けた面積が50m2以上なら大気汚染防止法に基づく届出が必要です。

最短3営業日でアスベスト調査・分析が可能。

アスベスト処理はお任せください!

アスベスト対策工事の流れ

1.解体建物全景写真

![]()

2.施工前

![]()

3.集塵機を設置します。

![]()

4.アスベストが場外に漏れないようにシートで養生をします。

![]()

5.掲示看板を設置します。

![]()

6.市役所の立会い検査があります。

![]()

7.飛散抑制剤を吹きつけます。

![]()

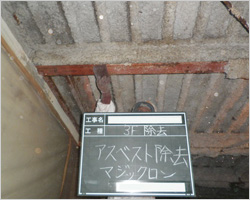

8.アスベストを除去します。

![]()

9.アスベストをさらにブラッシング除去します。

![]()

10.除去したアスベストに薬品を散布し固めます。

![]()

11.アスベストを袋詰めします(2重)

![]()

12.飛散防止剤を吹きつけます。

![]()

13.最終清掃

![]()

14.施工完了

アスベスト対策工事の流れについてのご質問や、ご相談など、営業部長の木村が個別にご相談に応じます。

アスベスト対策工事については、以下の電話番号までお気軽にご相談下さい。